Una vez le pregunté a un amigo inglés por qué se quedaba en la Argentina, donde llevaba viviendo unos diez años. Durante un tiempo yo había compartido (de esa forma discontinua en que suele suceder en la juventud) vivienda con una cuñada vegetariana que se levantaba todas las mañanas escuchando post punk británico, otras muchas veces The Smiths, y que finalmente terminó por casarse con un inglés para vivir ahora no sé si en los alrededores de Bristol. Mi amigo inglés era también de una zona cercana a Bristol, y cuando lo conocí, años después de dejar de frecuentar a mi cuñada vegetariana (alrededor del 2010, cuando yo era ya un hombre grande), todavía había una resonancia en mí de esa tilinguería cipaya que hacía de Inglaterra (un país que rimaba en mi cabeza con el recuerdo de esas mañanas con The Smiths sonando al palo) el lugar más deseable para vivir en el mundo. Irse lejos. No vivir en donde siempre viviste, un anhelo que la literatura nos permite atribuirle perfectamente a un inglés. No me daba cuenta de que mi amigo Dan estaba cumpliendo con ese deseo de expandir Inglaterra con su presencia (los imperios se expanden incluso con sus fugitivos, supo decir César Aira en La luz argentina), pero tampoco esperaba la condensación tan exacta de las virtudes de mi propio país que apareció en su respuesta: «En Argentina —dijo Dan—, hay sol, tengo amigos y me levanto bebiendo mate —estaba hablando en inglés, así que dijo ‘drinking mate’— con una chica».

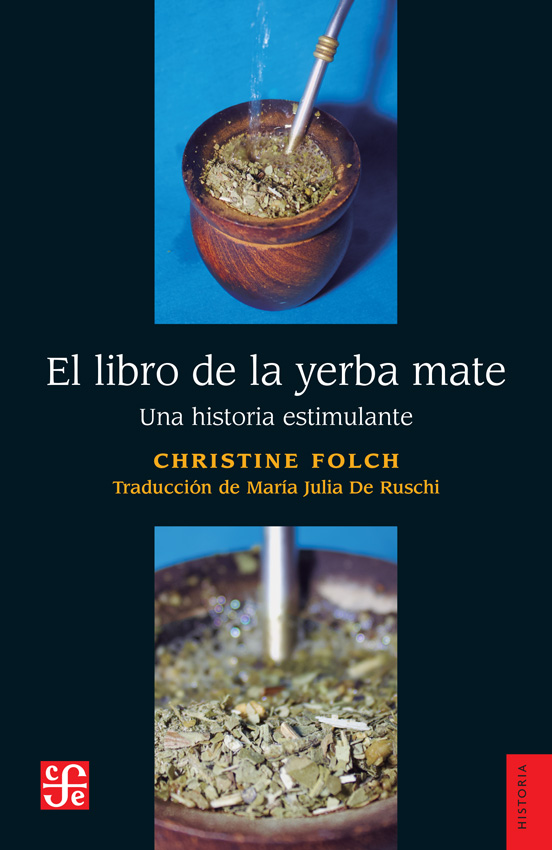

Aunque hoy parece amenazada por el presente, hay una cierta forma de imaginar nuestro país que calza perfectamente con la descripción de Dan. «El argentino, para quien la amistad es una pasión y la policía una mafia», dijo Jorge Luis Borges. La capacidad de condensación de Borges le permite al mismo tiempo una radiografía del alma anarquista argentina y de una política de la amistad que el mate parece facilitar de forma extraordinaria. Una de las cosas que nos enteramos leyendo El libro de la yerba mate, un libro escrito por alguien no nacido en nuestras tradiciones (su autora, Christine Folch, no es «mate nativa»), es que al ingeniero devenido botánico John Miers, que recorrió América del Sur entre 1819 y 1825, la costumbre de pasar la bombilla en grupo sin ninguna limpieza le parecía tan repulsiva como les parecía a otros europeos el uso emético de otras Ilex de la región (a la Ilex paraguariensis, nuestra yerba, hay que agregar la guayusa colombiana y el yaupon norteamericano) y el vomitar de forma «ceremonial» de algunas culturas americanas. Para nosotros es un gesto de una intimidad inmediata e incuestionada, es (casi) un gesto productor de amistad instantánea. No recuerdo haber pensado en rechazar un mate por repulsión a Otro. No recuerdo una vez que compartir el mate no haya generado una corriente automática de simpatía. Y a pesar de los distintos resultados de la preparación, de las técnicas, de los utensilios utilizados, no recuerdo una vez que la vibración de la pava en el fuego (o hasta de la pava eléctrica) y el olor de la yerba en el aire después de verterla en el mate (el que sea: de madera enchapada o desnuda, de calabaza, de hueso, hasta el vituperado mate enlozado) no hayan significado la promesa de un consuelo o de una forma de paz, una especie de tregua con la realidad.

Folch cita a Marcel Mauss y a Pierre Bourdieu para hablar de habitus, y yo recuerdo al pasar una idea de este último que cito sin chequear, «a la que te criaste»: la comprensión de aspectos sociológicos de la obra de arte no va en contra de su disfrute. Pasa lo mismo con este libro. He pensado en el mate mientras lo leía, en cosas que no había pensado nunca sobre él por ignorarlas, por no formar parte de la práctica concreta de la ceremonia con la que preparo mi propio mate varias veces al día cotidianamente o con que lo preparamos (de una forma tremendamente exigente) con mis hermanos cuando lo consumimos. El libro de Folch está lleno de datos para mí desconocidos (sé que su desconocimiento no me hace mejor persona, pero no lo voy a disimular). Folch nos habla, por ejemplo, de la tensión por el mate entre jesuitas y colonos españoles; nos recuerda la inteligencia de la orden para descubrir, junto a los guaraníes, la forma de cultivar en yerbatales esa semilla rebelde, que de otra forma condenaba a los trabajadores a buscar la hoja en selvas impenetrables; subraya la importancia de los conflictos alrededor de la yerba en la expulsión final de la orden en 1767 (no hay forma de no pensar, leyendo a Folch, en la banda de Ennio Morricone en La misión, una película cuya justicia histórica no puedo juzgar porque solo recuerdo la música).

Folch nos acerca también los orígenes de la nación paraguaya en el sueño romano de José Gaspar Rodríguez de Francia y su deriva soberana en la extraña república de los Solano López, trágicamente destruida y desmembrada en una guerra que pervive como espantosa pesadilla en la memoria colectiva del pueblo guaraní y que tan cruzada está con la historia de la explotación de la yerba mate y de la tierra. En el mismo recorrido aparecen la hermana de Nietzsche y su marido redescubriendo en su utópica colonia aria el secreto de los jesuitas para plantar la Ilex paraguariensis a través del botánico Friedrich «Federico» Neumann. Pero también Folch nos muestra la presencia de la yerba y el mate en el mundo árabe e incluso en su vida política (nos ofrece el retrato de un colectivo artístico de titiriteros llamado Massasit Matti, algo así como «bombilla y mate»), y es inevitable que piense en mi madre (Saife de apellido, nieta de sirios) tomando su mate de lata lleno de yuyos y azúcar. Y además, el libro no deja de repasar el modo en que se aquerenciaron a través de la adquisición por transculturación del mate los italianos que, como mi abuela Catalina, hicieron de él una de las formas de ser argentinos.

Juan Carlos Onetti tomando mate en la cama, hacia 1989.

El libro de la yerba mate cuenta estas historias y muchas otras a través de un enfoque que repasa la relación entre las infusiones, las formas del trabajo y de circulación de las mercancías y la historia de nuestros consumos, como en ese capítulo final en que vemos a la yerba convertida en un pívot de identidad de los jóvenes del siglo XXI en el Atlántico Norte. Esos jóvenes yanquis y finlandeses son, con sus bebidas energizantes hechas a base de yerba, clientes de empresas que (con todas las paradojas del capitalismo que Folch no oculta) hacen del comercio justo y las certificaciones orgánicas formas de visibilizar los viejos conflictos disparados por la extracción de la riqueza de la tierra en nuestra región.

Mientras escribo estas líneas se me vienen muchas cosas. La primera es que más de una vez me he preguntado (y he compartido esa pregunta con otros) cómo vive una cultura que no tiene mate, esa infusión que me acompaña a mí en mi casa y en mi trabajo desde la mañana hasta la noche (aunque un famoso cómico argentino, caracterizado como el recalcitrante rugbier Dicky del Solar, haya popularizado la frase: «Más grasa que tomar mate de noche»). Otra: las apariciones insólitas del mate y la yerba en lugares inesperados, como el paquete de Rosamonte en un capítulo de Seinfeld o el mate del Club Atlético Independiente tomado por Stephen King en un pasaje de la última versión de It, dirigida por Andy Muschietti. También me viene a la cabeza la galería de los escritores del Río de la Plata con sus mates: Borges joven, regordete y barbado, tomando mate (del que abjuró con suavidad en la vejez); Julio Cortázar, su mate enlozado y su sonrisa de juguete joven; Juan L. Ortiz y su mate longilíneo, parecido tanto a él como a su galgo; Juan Carlos Onetti y el mate tomado sin salir de la cama. Pienso en la comparación de los paquetes de yerba con los outfits de David Bowie que suele aparecer entre los reels de Instagram. Y pienso en una larga y hermosa frase de Alberto Laiseca en El jardín de las máquinas parlantes, que voy a citar podándola para que esta invitación a El libro de la yerba mate no sea tan extensa:

Al mate le debo mi obra. Si Suzuki y Okakura Kakuzō hablan del té como una de las estéticas del zen, no veo por qué sería inoportuno escribir un tratado: El mate como disciplina zen del sudamericano. […] A cuántos habrá salvado el mate en las épocas del hambre infinita. Es cosa de ver cómo ayuda a resistir, a conservar el equilibrio, la esperanza y a que no se pierda el centro. […] No hay cosa más linda que tomar mate con la mujer de uno. […] En su defecto, que sea con un amigo. El mate es más compañero que el vino, y digo mucho. El vino traiciona como algunos hombres traicionan a sus mujeres. Como algunas mujeres traicionan a los hombres que viven con ellas. Pero el mate brinda y rodea de escudos. Más de uno no se mató porque todavía no se le había terminado la yerba. La bombilla de plata equivale a la flecha puesta en el arco zen. «Un mate, una vida».

Nos vemos en la próxima,

Flavio Lo Presti

Docente, periodista y escritor. Desde hace años se dedica a leer y comentar libros.