Marina Colasanti, tejedora de palabras

“explicar con palabras de este mundo

que partió de mí un barco,

llevándome”

Alejandra Pizarnik

En estos días partió de nosotros Marina Colasanti. Probablemente algunos la conocimos como poeta y narradora, pero también fue artista visual y periodista. En la Red compartimos el año pasado el III Seminario IBBY Iberoamericano del Libro Infantil y Juvenil y en esa ocasión nos conmovió un video, realizado por su hija Alessandra, a través del cual participó del evento. Fue tan conmovedor que desde algún club pidieron el recorte específico de esa parte. Lo incluimos aquí como un modo de seguir sintiéndonos en sintonía con su mirada poética de la vida.

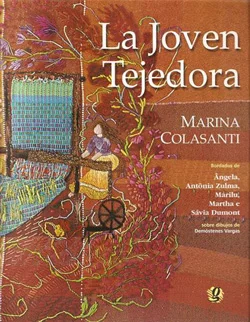

Fue una defensora de los cuentos de hadas, a los que reivindicó a través de historias en las que el lenguaje poético deslumbra silenciosamente. Compartimos un texto suyo “La joven tejedora” con algunas imágenes de los bordados que realizaron Ângela, Antônia Zulma, Marilu, Martha y Sávia Dumont, sobre dibujos de Demóstenes Vargas incluidos en la edición de Global editora.

La joven tejedora

Se despertaba, aún estando oscuro, como si oyese al sol que llegaba tras las riberas de la noche. Y enseguida se sentaba al telar. Hilo claro, para comenzar el día. Delicado trazo color de luz, que ella iba pasando entre los hilos extendidos, mientras afuera la claridad de la mañana dibujaba el horizonte.

Después, lanas más vivas, cálidas lanas, iban tejiendo hora a hora en un largo tapiz que no acababa nunca.

Si el sol era demasiado fuerte y en el jardín pendían los pétalos, la joven colocaba en la lanzadera gruesos hilos cenicientos de algodón más esponjoso. Luego, en la penumbra, traída por las nubes, elegía un hilo de plata, que en puntos largos realizaba sobre el tejido. Leve, la lluvia venía a saludarla a la ventana.

Pero si durante muchos días el viento y el frío se enfrentaban con las hojas y espantaban a los pájaros, bastaba que la joven tejiese con bellos hilos dorados para que el sol volviese a calmar la naturaleza.

Así, manejando la lanzadera de un lado a otro, y moviendo los grandes peines del telar hacia adelante y hacia atrás, la joven pasaba los días.

Así, manejando la lanzadera de un lado a otro, y moviendo los grandes peines del telar hacia adelante y hacia atrás, la joven pasaba los días.

Nada le faltaba. Si sentía hambre, tejía un lindo pez, esmerándose en las escamas. Y he ahí que el pez aparecía en la mesa, listo para la cena. Si tenía sed, suave era la lana color de leche que entrelazaba en el tapiz. Y de noche, después de lanzar el hilo oscuro, dormía serenamente. Tejer era todo lo que hacía. Tejer era todo lo que quería.

Y tejiendo y tejiendo, ella misma trajo el tiempo que se sintió sola y por primera vez pensó que sería bueno tener un compañero.

No esperó al día siguiente. Con el capricho de quien intenta una cosa nunca conocida, comenzó a entrelazar en el tapiz las lanas y los colores que le darían su compañía. Y poco a poco su deseo fue apareciendo: sombrero emplumado, rostro barbudo, cuerpo aplomado, zapatos lustrados. Estaba justamente acabando de entrelazar los últimos hilos de la punta de los zapatos cuando llamaron a la puerta.

No hizo falta que abriese. El joven puso la mano en el picaporte, se quitó el sombrero emplumado y entró en su vida.

Aquella noche, apoyada sobre el hombro de él, ella pensó en los lindos hijos que tejería para aumentar aún más su felicidad.

Y fue feliz por un tiempo, pero si el hombre había pensado en hijos, enseguida los olvidó. Porque una vez descubierto el poder del telar, no pensaba en nada más, salvo en todas las cosas que éste podría darle.

– Es necesario tener una casa mejor – le dijo a ella.

– Es necesario tener una casa mejor – le dijo a ella.

Y más ahora que eran dos. Exigió que eligiese las más bellas lanas color de ladrillo, hilos verdes para los batientes, y que se diese prisa en terminar la casa.

Pero una vez lista la casa, ya no le pareció suficiente.

– ¿Por qué tener una casa si podemos tener un palacio? – preguntó.

Sin esperar respuesta, le ordenó que el palacio fuese de piedra con remates de plata.

Días y días, semanas y meses, trabajó la joven tejiendo techos y puertas, y patios y escaleras, y salas y pozos. La nieve caía afuera y ella no tenía tiempo para llamar al sol. La noche llegaba y ella no tenía tiempo para rematar el día. Tejía y se entristecía, mientras sin parar movía los peines acompañando el ritmo de la lanzadera.

Por fin, el palacio quedó listo y entre tantas habitaciones, el marido eligió para ella y su telar el cuarto de la torre más alta.

– Es para que nadie sepa del tapiz – dijo y antes de cerrar la puerta con llave, le ordenó:

– Faltan los establos. ¡Y no te olvides de los caballos!

Sin descanso tejía la mujer los caprichos del marido, llenando el palacio de lujos, los cofres de monedas, las salas de criados. Tejer era todo lo que hacía, tejer era todo lo que quería.

Y tejiendo y tejiendo, ella misma trajo el tiempo en que su tristeza le pareció mayor que el palacio con todos sus tesoros. Y por primera vez pensó que sería bueno estar sola de nuevo.

Sólo esperó a que anocheciera. Se levantó mientras el marido dormía, soñando con nuevas riquezas. Descalza para no hacer ruido, subió la larga escalera de la torre y se sentó al telar.

Esta vez no necesitó elegir hilo alguno, sujetó la lanzadera al revés y manejándola veloz de un lado a otro, comenzó a deshacer el tejido. Destejió los caballos, los carruajes, los establos, los jardines. Después destejió los criados y el palacio y todas las maravillas que contenía. Y nuevamente se vio en su pequeña casa y sonrió en dirección al jardín, más allá de la ventana.

La noche terminaba cuando el marido, extrañado de la cama dura, se despertó y con espanto miró en torno suyo. No tuvo tiempo de levantarse. Ya deshacía ella el dibujo oscuro de los zapatos y él, sorprendido, vio desaparecer sus pies, esfumarse sus piernas rápidamente. La nada le subió por el cuerpo aplomado, el rostro barbudo, el sombrero emplumado.

Entonces, como si oyese la llegada del sol, la joven eligió un hilo claro y fue pasándolo despacio entre los hilos, delicado trazo de luz que la mañana trajo en la línea del horizonte.