Fuente: Infobae

Autor: Nicolás Mavrakis

Sobre el estilo de Ezequiel Martínez Estrada como ensayista, esto es, como indagador libre y lúcido de la realidad, suele señalarse un carácter tan entusiasta y confrontativo en lo argumentativo como lúgubre en lo conclusivo. Sin duda, si el lenguaje desplegado en libros tan fundamentales como Radiografía de la pampa (1933), La cabeza de Goliat (1940) o Muerte y transfiguración de Martín Fierro (1948) se hubiera nutrido más de aquella fuerza de carácter entusiasta que de su inefable gemela lúgubre, leerlo resultaría tan entretenido como sugerente. Pero Martínez Estrada, evidentemente, no pretendía entretener.

Su objetivo, como dice en La amargura metódica. Vida y obra de Ezequiel Martínez Estrada el más inteligente de sus biógrafos, Christian Ferrer, era sumergir a los lectores en un intenso examen de conciencia, aún si sus intuiciones acerca del ser nacional, la vanidad porteña o el canon literario obligaban a “contemplar la historia como un teatro de sombras espectral”. Tan inclasificable e incómodo como escritor como intranquilo y neurotizado como pensador, lo cierto es que el motor primero de la actividad intelectual de Martínez Estrada fue, en gran medida, parte del mismo patrimonio colectivo que repite hasta hoy que Argentina es un país fallido y sin solución. En este sentido, a partir de algunas cuestiones fundamentales de la obra, pueden iluminarse también ciertos rasgos del hombre.

Nacido en 1895 al sur de la provincia de Santa Fe y muerto en 1965 en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, empleado del Correo Central, profesor de literatura en el Colegio Nacional de La Plata, pensador autodidacta alejado de los circuitos académicos, poeta reconocido entre sus pares y narrador olvidable, Martínez Estrada atravesó un período de la historia en el que ocurrieron grandes revoluciones nacionales e internacionales, tomó forma casi definitiva la democracia, asentaron sus rumbos el capitalismo y el comunismo, y sobre todo nació (y fue derrocado) el peronismo. Sin embargo, ninguno de estos acontecimientos lo convencieron por completo, y a cada uno se acercó de una forma demasiado tardía para los convencidos o demasiado sospechosa para los pretendidamente neutrales.

«Cambio de dirección. Escritos en viaje» (Fondo de cultura Económica)

Peronismo, capitalismo y comunismo en guerra con la piel

Como síntoma de este particular modo de actuar, no son pocos quienes señalan que el extraño malestar psicosomático que afectó durante años a su piel, al punto de convertirlo en una especie de dolorido lagarto, como lo describió Tomás Eloy Martínez, se curó milagrosamente en 1955, justo después de que la Revolución Libertadora concretara el golpe de Estado contra el gobierno democrático de Juan Perón. “Yo y mi país estábamos enfermos”, dijo por aquel entonces Martínez Estrada ante el ministro de Educación designado por el general Pedro Aramburu, “¿pero era yo el enfermo o era mi pueblo?”

Para darse una idea de su sincera y errática plasticidad ideológica, ocho años después, en la Cuba revolucionaria de Fidel Castro, el mismo Martínez Estrada escribiría que estaba en la isla “para servir a la Revolución cubana, que es la causa humanitaria de los pueblos expoliados por los racketeers de la banca internacional, amedrentados y escarnecidos por los esbirros de la policía militar interamericana, y torturados y perseguidos por los verdugos y delatores en sus propios países”.

Como muestrario de estos singulares vaivenes, Cambio de dirección. Escritos en viaje ofrece la oportunidad de conocer el modo en que la mirada de Ezequiel Martínez Estrada, poseída por lo que Ferrer llama “un demonio amargo”, se concentra sobre un mundo abierto ante él con dosis idénticas de frenesí y decepción, ya sea que visite los Estados Unidos, indiscutible cuna continental del más sólido capitalismo mundial, o la Unión Soviética, desde donde se irradiaban por aquel entonces las ilusiones de un comunismo con una flamante base en Cuba. Pero, ¿qué dice esta mirada sobre el sentido del mundo? ¿O es el mundo, en cambio, el que revela los límites de la mirada?

«Radiografía de la pampa» (Interzona)

La fascinación por la democracia y el capitalismo en los Estados Unidos

Después de indagar lo autóctono en Radiografía de la pampa, donde la vastedad del horizonte hace que los pueblos, las casas e incluso “el transeúnte en las calles parezca más pequeño de lo común, porque se lo relaciona con las cosas, que están relacionadas con la pampa”, y de La cabeza de Goliat, donde el vértigo porteño impacta en su parsimonia provinciana hasta darle la impresión de que “el que suponga que Buenos Aires es una ciudad fuerte está en un error: ni tiene arraigadas convicciones como para resistir un largo asedio, ni es audaz, ni ama el peligro verdadero”, Martínez Estrada viaja por primera vez a los Estados Unidos. Es junio de 1942, la guerra contra el Eje está en marcha, el peronismo todavía no existe y el ensayista aterriza en Miami invitado por un programa de propaganda de los Aliados dirigido a intelectuales.

“No he oído a nadie hablar de la guerra, ni detenerse a leer las noticias que se refieren a ella”, anota sorprendido en su Panorama de los Estados Unidos. A su alrededor, en cambio, las novedades definen un universo de costumbres radicalmente distintas a las que, hasta ese momento, había dedicado una década de desengañada especulación en su tierra natal. Casi de inmediato, el tránsito ordenado, la pulcritud, el silencio, la falta de peligro, el nivel de consumo y “la impresión de que las calles son como los patios frontales de las casas” lo convencen de que en los Estados Unidos se vive “como si el Estado (la nación, el todo) garantizara el éxito, inmediato o a plazo más o menos largo”.

Entre esta acomplejada fascinación por lo que pronto se llamaría el Primer Mundo y la actitud complaciente del huésped halagado, es interesante notar que, alerta a lo que la piel significa para su radar sensible, Martínez Estrada también observa que entre los hombres y las mujeres estadounidenses no ha visto granos, ni tumefacciones, ni excoriaciones ni otras impurezas en la sangre (y “ya se sabe lo que esto significa”, agrega enigmático). Más tarde, luego de conocer Chicago y Washington, su convencimiento en favor de los Estados Unidos es total. “Sobre un pie de libre competencia individual, se escalonan las profesiones, los oficios y las fortunas”, anota, antes de aceptar que, además, “no sé si el comunismo es más avanzado que esto”.

«La cabeza de Goliat» (Interzona)

Tras algunas fugaces experiencias personales, ensaya incluso una mirada sobre el racismo contra los negros, aunque sus conclusiones coinciden demasiado con las de los estadounidenses más blancos y poderosos (como, en pocos años, también lo haría con las de los argentinos de una condición semejante, atemorizados por el peronismo). Antes de abandonar los Estados Unidos, Martínez Estrada escribe: “El negro es un tipo inferior (aun como animal humano, degradado por la servidumbre). No sé si odia directamente al blanco o, por medio de su interpósita persona, lo subconsciente”. De todas formas, concluye, “a semejanza del perro, tengo que observar que si interviene el amo blanco y nos sonríe, también él nos sonríe y se aleja”.

La decepción ante el imperialismo y el entusiasmo por el comunismo cubano

Veinte años más tarde, en una Cuba exultante por el triunfo de Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara contra la dictadura de Fulgencio Batista, el mismo autor escribe que “cada día esperamos la llegada de los bombarderos norteamericanos apostados en Guatemala, y sin duda en otros lugares estratégicos, y no hay ciudadano que no esté dispuesto a repelerlos hasta morir”. Pero, ¿por qué el mismo pensador que tras un primer viaje gratis a los Estados Unidos se deslumbraba con un modelo aparentemente perfecto de civilización denuncia después a “los bajos fondos morales de toda América, adiestrados, equipados y asalariados por el Departamento de Estado, el Pentágono y el FBI, para asesinar en masa a hombres, mujeres y niños que trabajan, estudian y miran con la cabeza alta al porvenir”?

Se trate de un largo desencuentro entre pensamiento y política o una tendencia trágica a lanzarse hacia espejismos a veces primermundistas y otras tercermundistas, en contra de Ezequiel Martínez Estrada se han señalado distintas miopías ideológicas e ingenuidades históricas aunque, en su favor, también se argumenta que lo único realmente constante en su obra fue el ánimo de irreductibilidad. ¿Y esto qué pretendía lograr, al fin y al cabo? “Engañarse lo menos posible”, tal como dice Christian Ferrer, sobre todo ante una realidad cuyos prejuicios exploró y cuestionó con caminos y métodos a veces confusos, turbios o equivocados, pero siempre propios.

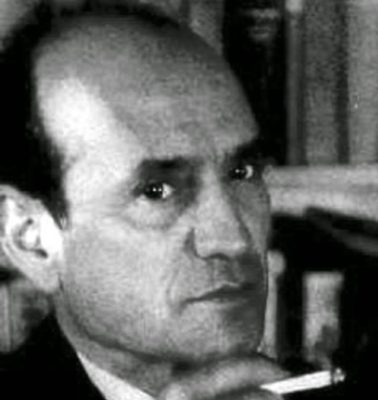

Ezequiel Martínez Estrada

Por una razón u otra, la simpatía por el libre mercado y el desprecio a los negros ya no están vigentes en la Cuba revolucionaria y comunista, donde la misión, escribe Martínez Estrada, es “unirnos con los amigos y separarnos de los enemigos para coordinar una acción de resistencia continental que compete a los pueblos y a los gobiernos de Cuba, México y Venezuela”. Por supuesto, el tiempo no le permitió ver en qué se convertiría la isla; aun así, poco hay en esta devoción que supere la declamación o provoque más que algún tácito disgusto en Victoria Ocampo, con quien nunca dejó de cartearse. Martínez Estrada, mientras tanto, glosa los discursos de Fidel en la ONU (“el capitalismo es una ramera que no nos seduce”), describe su foto en los diarios y hasta logra entrevistarse con el “Che” Guevara.

Es probable que este encuentro ilustre lo que los verdaderos hacedores de la revolución veían en este intelectual, por lo que la anécdota vale la pena. A pesar de su inicial “simpatía desconfiada” ante el “Che”, aclara un Martínez Estrada que, condicionado por su antiperonismo, no puede dejar de mencionar a los “histriones de la democracia de nuestras tierras”, lo que encuentra en “el capitán del pueblo” es alguien con quien hablar de igual a igual. ¿Pero acerca de qué? “De Argentina, de personas, lugares y cosas que ambos conocimos y que están donde estaban”, anota el ensayista, y no mucho más. ¿Acaso reconocieron uno y otro la inutilidad de una conversación seria? ¿Era este repentino turista en la causa comunista alguien en quien confiar? Por sus comentarios sobre la Unión Soviética, la respuesta es incierta.

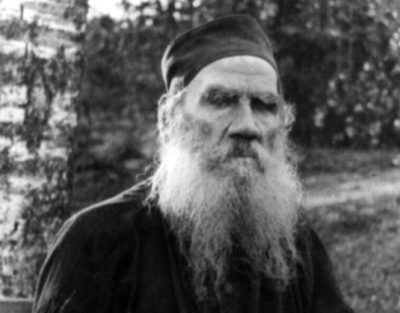

León Tolstói, la literatura y lo que la Unión Soviética no fue

En 1957, antes de la victoria de la Revolución cubana, Martínez Estrada viaja por algunas ciudades europeas (en las que vuelve a constatar que existen “la limpieza, el orden y la sensatez” que no encuentra en su país) y llega a una Moscú que ha dejado atrás los signos más evidentes de la opresión de Stalin. Es entonces cuando Cambio de dirección. Escritos en viaje vuelve a mostrar que, a la hora de la verdad, Martínez Estrada era más capaz de exaltarse por sus ideas literarias que por las cosas de la política. Lo cual, desde ya, no estaría mal si no se tratara de un ensayista con pretensiones eminentemente políticas. De hecho, es poco lo que dice en esta ocasión sobre la vida bajo el comunismo soviético, a excepción de que puede ver muchas “antenas de televisión”. En su último domingo en Moscú, sin embargo, insiste en viajar doscientos kilómetros en “un auto oficial” hasta la famosa casa de León Tolstói en Yásnaia Poliana, cerca de Tula.

León Tolstói

Lo que sigue es otra muestra de cómo las expectativas y las decepciones tendían a anudarse de manera amarga (o tragicómica) en la psiquis de Martínez Estrada. Para empezar, durante el largo viaje se aburre tanto que, de a ratos, la estepa lo hace imaginar que está cruzando “un pobre campo de mi país”, aunque al entrar a la ciudad de Tula su corazón empieza a latir con fuerza mientras “procuraba registrar todos los aspectos del brumoso y tristísimo paisaje”. Yásnaia Poliana era un lugar que imaginaba sagrado, aunque lo que encuentra al llegar no es más que un correcto museo estatal, visitado por comitivas de turistas que repiten lo que los guías pronto van a contarle a él.

“Muy poco supieron decirme que no fueran vaguedades”, anota cumplidas sus pesquisas entre los vecinos del lugar con ayuda de una traductora, “porque los descendientes de los que trataron personalmente a Tolstói no habían transmitido a sus hijos ninguna memoria o recuerdo digno de conservarse”. Y esto, que bien pudo tratarse del azar o la desidia, le basta para una conclusión tan funesta como inmediata sobre lo más ineludible de la literatura rusa: “el culto de Tolstói se había eclipsado y tal como había yo sospechado, hacía muchos años que no interesaba como escritor ni como apóstol”. Lo único que resta es un hombre de más de 70 años que dice haber servido como asistente del autor de Guerra y paz en sus últimos tiempos y que, por si fuera poco, le aclara que “la idea que usted tiene de su virulencia y apasionamiento proviene de la dramatización que han hecho sus biógrafos y críticos, en la necesidad de dar un interés de folletín a los relatos”.

No mucho después, y a pesar de la oportunidad de palpar algunos de los objetos personales de Tolstói, el museo debe cerrar y el visitante, decepcionado, tiene que retirarse a la espera de otras tres lentas horas de regreso a Moscú. Ahora bien, si hay alguna escena que exhiba las amargas, absurdas y terminantes contradicciones sensibles e intelectuales de Ezequiel Martínez Estrada, es la que él mismo elige escribir una vez que, contrariado por lo poco que su héroe literario vale en su propia nación, vuelve al frío y la lluvia inhóspita de Yásnaia Poliana: “Estuvimos en ese lugar hasta que cerró la noche, en silencio, bajo la lluvia, y yo, que había llegado desde tan lejos casi sin otro interés que visitar los lugares donde vivieron mis dioses tutelares, hubiera querido quedarme siempre ahí. Junto a él, en su agreste soledad”.

*Cambio de dirección. Escritos en viaje cuenta con prólogo y selección de textos de Martín Kohan