“A mí todas las cosas me hacen pensar en la Argentina”. La frase, proveniente de uno de los textos que Sara Gallardo (Buenos Aires, 1931-1988) escribió para LA NACION durante sus años finales en Roma, ofrece una perspectiva para proyectar adecuadamente su extranjería o acaso su extrañamiento, esa suerte de distancia emocional que parece, aun en su diversidad de tonos, calibrar cada una de sus intervenciones como periodista pero que en sus últimas etapas, instalada definitivamente en el extranjero, toma ya el color de una entrelínea constante, una suerte de diálogo en voz alta consigo misma y con su lugar de pertenencia. Nunca dejó Gallardo, en su labor como cronista, de pensar en la Argentina, aunque muchas veces lo hiciera desde cierta plataforma superficial en la que aparentaba ocuparse apenas de nuestros usos y costumbres.

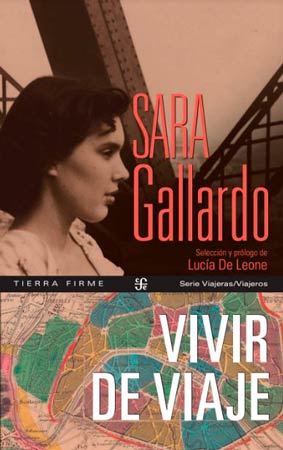

La suya, a partir de una obra de ficción –un puñado de novelas y un único volumen de cuentos– que elige una notable variedad de registros y procedimientos formales, ha sido sin duda una de las voces más singulares e inclasificables de la literatura latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX. Lo prueban los libros reeditados en los últimos años, de Los galgos, los galgos a Enero. A esa multiplicidad hay que sumar la paleta de recursos que se encuentran en sus intervenciones para la prensa escrita, reunidas ahora una vez más –hay un par de ediciones parciales bastante recientes– pero de manera más completa y abarcativa bajo el título Vivir de viaje como parte de la colección “Viajeras/Viajeros” del Fondo de Cultura Económica.

A propósito del título y del imaginario que traza, es posible que los requerimientos de la colección hayan establecido una premisa inicial algo forzada. De ningún modo podría definirse ni la escritura periodística ni mucho menos la vida de Sara Gallardo desde ese prisma, al margen de lo que los viajes –desde aquel iniciático a Europa que hizo a los dieciocho años junto a sus tíos– y el anhelo de viajar hayan podido provocar en ella. Lo mismo puede decirse de la amplitud con que la prologuista Lucía De Leone –responsable también de la selección de textos– propone encauzar la idea del viaje, incluyendo sus variables más fantasiosas. Como se señala en esas mismas páginas, el germen viajero de Gallardo recién se pone en marcha a principios de la década de 1960, es decir cuando roza la treintena; y si bien durante esos años realiza algunos viajes como corresponsal –a Europa y Medio Oriente; a Nueva York; una célebre escapada al noroeste que se convierte en el puntapié inicial para su novela Eisejuaz–, lo cierto es que vive en el mismo departamento de la calle Carlos Pellegrini durante diez años, que la mayor parte de sus artículos y columnas los escribe desde su casa y que, como ya se ha mencionado, pasa sus últimos seis años afincada en Roma. Los viajes constantes de la infancia, al margen de las necesidades del panegírico, no son otra cosa que largas temporadas en la casa de campo de la familia. Lo desmedido del planteo básico del libro puede ilustrarse con lo siguiente: una de las cuatro secciones, denominada “En América”, consta en realidad del ya citado viaje a Nueva York, de algunas columnas desde Punta del Este… y de un par de cartas a la deriva.

Nada de ello desmerece el valor de esta antología, ni la agudeza de la mirada de Gallardo. Publicadas durante los años sesenta y setenta esencialmente en este diario y en las revistas Atlántida y Confirmado –en este caso desde la duplicidad de una columna con su firma y otra anónima titulada “La donna è mobile”, dedicada a la moda y a ciertos aspectos de la vida cotidiana–, las crónicas de la autora de Enero destilan ingenio, gracia y muchas veces, cuando menos se lo espera, lacerantes dosis de profundidad. Proveniente de una clase privilegiada, aunque decidida desde temprano a no ser víctima de sus índices de conducta, Gallardo posee la capacidad de reírse desde adentro de muchas de sus poses y debilidades, así como también la de cruzarse de vereda para juzgarla con crudeza, a la vez de ser con frecuencia políticamente incorrecta.

Por un lado está, entonces, la pluma “frívola” y juguetona, que lanza estiletazos con una sonrisa (“Ningún elegante viaja por primera vez”; “Ahora entran los turistas argentinos. Ábrete tierra”; “Ser español es un estado, como ser monje, o ser casado, o ser loco”). Por otro, aunque también hay espacio para determinadas zonas grises, una observadora mucho más seria que traduce con perspicacia la mirada sobre los demás (en el retrato temprano de Joseph Ratzinger o en el modo en que se juzga a los alemanes veinte años después de la Segunda Guerra Mundial) o que percibe la fragilidad de la geopolítica (en una columna que hasta cierto punto preanuncia la Guerra de los Seis Días).

Entre las mejores páginas del libro, habría que citar la reseña que hace de un homenaje en honor de Federico Fellini en Sevilla y que el director elude (pero al que sí asiste su esposa Giulietta Masina, acusando al director de ser “un plomazo”, replicando las quejas de la mujer de Mastroianni), o la del arribo de Maradona a Nápoles; la jornada neoyorquina en la que la supuesta vanguardia cinematográfica la enferma de aburrimiento, Warhol incluido; el encuentro con el soviético Alexander Zinóviev, pero quizás aún más aquellos con seres anónimos que sacuden sus preconceptos y le revelan otros modos de pensar y sentir.

A la manera de Clarice Lispector –con quien pueden trazarse múltiples paralelismos–, Sara Gallardo logró fluir entre ambos registros con absoluta comodidad. Y a partir de ellos y por contraste, pasar a una obra ficcional que, vale aclararlo, tuvo una valoración y una circulación bastante mayores de lo que sugiere el mito. Acaso habría que hablar de un reposicionamiento, bienvenido, para una escritura a la que cuesta encontrarle parentesco.

Fuente: La Nación

Por José María Brindisi