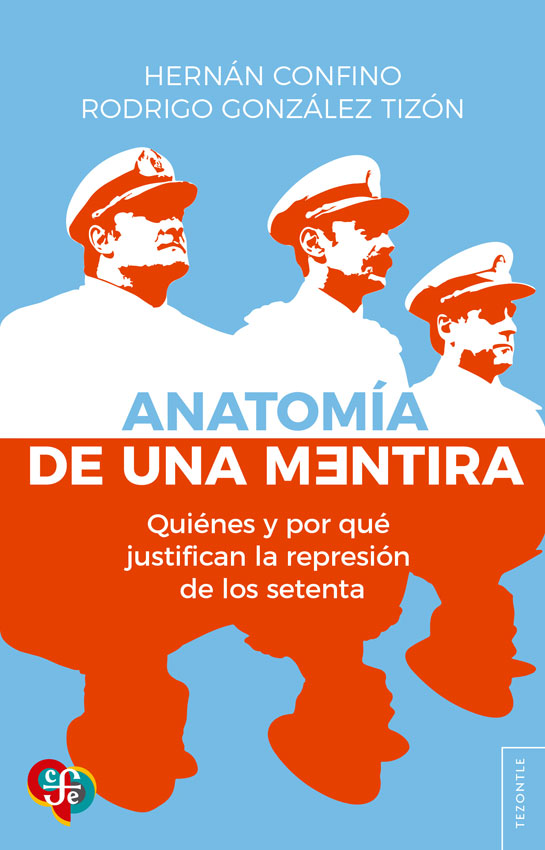

«En Anatomía de una mentira». Quienes y por qué justifican la represión de los setenta, Hernán Confino y Rodrigo Gonzáles Tizón abordan el resurgimiento de narrativas que intentan justificar el terrorismo de Estado en Argentina. Los historiadores examinan cómo sectores de la extrema derecha reinterpretan las acciones represivas de la dictadura como una “salvación nacional”, minimizando la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en los crímenes de lesa humanidad. Los autores alertan sobre los riesgos de aceptar estas versiones históricas, que no solo distorsionan los hechos, sino que también legitiman la represión del pasado en el debate público actual.

Cualquier indagación sobre el pasado es, sin duda, una acción política: ¿Cuáles fueron las motivaciones de ustedes para escribir un libro de estas características?

Rodrigo González Tizón (RGT): Inicialmente, habíamos pensado en otro libro. Cuando nos reunimos para “cranear” lo que íbamos a escribir, el contexto era distinto. Esto ocurrió a principios de 2023, cuando considerábamos un libro que tal vez dialogara más con nuestro propio campo académico. Sin embargo, a medida que avanzaba el calendario político, las discusiones sobre el pasado reciente se fueron inclinando cada vez más hacia la derecha. Y, paradójicamente, a medida que nos acercábamos al 40º aniversario del retorno de la democracia, comenzaron a surgir con mayor fuerza discursos que no eran nuevos. Digo que no son nuevos porque, en algunos casos, se han enarbolado desde la última dictadura o incluso antes. Lo que sí era novedoso era la resonancia pública que estos discursos estaban adquiriendo. A modo de ejemplo, el libro comienza con el debate presidencial, en el cual uno de los candidatos a presidente, que en ese momento era uno de los favoritos para ganar la elección, afirmó que lo sucedido durante la dictadura fue una guerra y no terrorismo de Estado. A partir de ese momento, nosotros empezamos a pensar con mucha mayor intensidad la idea de escribir un libro que pudiera salir a dar el debate un poco más público.

El libro identifica cuatro trincheras que sostienen el ecosistema de la Memoria Completa: ¿Cuáles son, quiénes las conforman y cómo operan en el debate público?

Hernán Confino (HC): Nos interesaba tratar de ordenar el debate: ¿Cuáles son las ideas?, ¿Cómo podemos analizarlas y de qué forma sistematizar los discursos que hoy en día circulan sobre los años 70 en el espacio público? En primer lugar, las llamamos trincheras debido a la postura que asumen estas narrativas, las cuales son deudoras del pensamiento contrainsurgente, que plantea una dimensión bélica de la lucha política. Por ello, utilizamos el término trincheras precisamente para reflexionar sobre la dimensión bélica de estas narrativas. Dicho esto, identificamos cuatro. La primera, sobre la que se sostienen las otras tres, es la idea de que en el pasado hubo una guerra interna. Para justificar esa postura, entran en juego ciertos elementos, como la idea de que la violencia insurreccional habría sido la causante de la violencia contrainsurgente, lo que ubica a las Fuerzas Armadas como salvadoras de una nación que estaría a punto de ser destruida por un enemigo interno que, al mismo tiempo, proviene del exterior.

Sobre esa primera trinchera se monta la segunda, que es la exigencia de una memoria completa. Académicamente o intelectualmente, pensar que una memoria puede ser completa, sabemos que es un sin sentido porque cualquier memoria no es más que la selección de determinados hechos del pasado para resignificarlos en el presente en torno a una tradición, etcétera.

A nosotros lo que nos interesaba era mostrar que la idea de una memoria completa descansa en otra idea, no siempre formulada: que lo que habría existido fue una justicia para un solo lado. Si pensamos en términos de un solo lado, volvemos a la figura bélica, a la idea de un bando contra otro, y solo un bando, el de los militares, habría sido juzgado.

En las otras dos trincheras se puntualiza la controversia histórica, como, por ejemplo, el saldo de víctimas que dejó el terrorismo de Estado. Lo que nos planteamos es que solicitar un número exacto de víctimas de una dictadura que recurrió a métodos clandestinos, al ocultamiento de cuerpos ya la eliminación de huellas es, en realidad, una manera de deslegitimar el reclamo de las víctimas. Y sabemos que la organización de las víctimas fue el corazón de la reconstrucción del universo atacado por la dictadura.

Por último, el debate en torno a la violencia armada se centra en dos aspectos. Por un lado, la idea de que fue la violencia armada la que habría generado la violencia dictatorial. De este modo, las guerrillas no solo serían responsables de sus propios crímenes, sino también de los crímenes de la dictadura militar. Por otro lado, la discusión sobre si los delitos cometidos por las guerrillas deben ser catalogados como crímenes de lesa humanidad. En torno a estas cuatro trincheras se desarrolla el libro.

RGT: La idea de estructurar un libro en torno a estos cuatro ejes responde, precisamente, a una voluntad de intervención pública. También tiene el propósito de brindar herramientas a quienes estén interesados en comprender las discusiones sobre el pasado, especialmente para las nuevas generaciones que se preguntan genuinamente: ¿cómo fue el fenómeno de la guerrilla?, ¿qué alcances tuvo?, ¿cuántos fueron los desaparecidos y cuántas las víctimas? Es decir, se busca ofrecer instrumentos que permitan separar la paja del trigo, identificando las trampas argumentativas y las falacias, algunas de las cuales llegan incluso a ser falsificaciones.

Estos discursos forman parte de lo que llamamos el ecosistema de la Memoria Completa, representado por voces que hoy adquieren mayor presencia en el espacio público. Entre ellas se encuentra la vicepresidenta, vinculada estrechamente con la tradición militar, así como otras figuras menos visibles en el debate público. También están aquellas voces más difusas en las redes sociales, que no provienen necesariamente de ese universo castrense, pero que adoptan esos argumentos para debatir otros temas.

Con el fin de la Guerra Fría: ¿Cómo se resignifican en el presente, las nociones de guerra interna, guerra de baja intensidad, guerra no internacional y qué rol cumplen estos conceptos en el discurso del ecosistema de la memoria completa?

RGT: Habría que considerar dos claves. La primera tiene que ver con una suerte de prolongación de un imaginario que se consolidó durante el siglo XX y que, incluso, los grupos de víctimas ya discutían en los años noventa. Un ejemplo de ello es la Federación de Familiares en América Latina (FEDEFAM). En esa década, cuando Argentina ya había iniciado su transición democrática, uno de los debates dentro de estas asociaciones era precisamente la continuidad de la doctrina de la Seguridad Nacional más allá de la caída del Muro de Berlín.

Por lo tanto, una cosa es la persistencia de un imaginario y otra, distinta, es pensar en la reconstrucción del conflicto político. Para nosotros, el ecosistema de la Memoria Completa sigue anclado en una mirada belicista del siglo XX, que también guarda muchas similitudes con la construcción de amenazas que impulsa la nueva extrema derecha en la actualidad. En este sentido, perfila enemigos de manera lo suficientemente vaga como para que en esa categoría puedan entrar distintos grupos de personas.

Entonces, hoy en día, ¿cuál es la función de apelar a esas categorías? Creemos que está relacionada con la intención de reinscribir un conflicto que, desde nuestra perspectiva como historiadores, es diferente al del siglo XX. Sin embargo, lo que planteamos es que, a pesar de la transformación de los contextos internacionales, este ecosistema sigue recurriendo a nociones vigentes durante la dictadura. Esto revela su conformación, sus influencias ideológicas y su manera de interpretar el presente. En la conclusión del libro aparece un ejemplo muy claro: la actual vicepresidenta, cuando era diputada, en la cumbre de la Iberosfera afirmó: “Bueno, a ver, los terroristas de ayer, que son los guerrilleros de ayer, son las feministas de hoy, son los ambientalistas de hoy, son los izquierdistas de hoy.” De algún modo, la conclusión del libro retoma y articula toda esta discusión sobre las distintas trincheras y las narrativas de la memoria.

En última instancia, para nosotros lo más importante es entender que si se recurre al pasado, es porque cumple una función en el escenario político del presente. Es decir, para la gran mayoría de estas voces, el interés no radica en comprender mejor el pasado, en debatir si los desaparecidos fueron 30.000, 30.001 o 29.999, ni en analizar los matices entre una guerra interna y un proceso represivo organizado por el Estado y las Fuerzas Armadas.

En realidad, lo que buscan es construir o reproducir escenarios donde puedan, como mencionaba Hernán, generar nuevos enemigos internos. De este modo, los guerrilleros de ayer son reinterpretados en nuevas figuras que, aunque distantes en el tiempo, en sus reclamos, en sus métodos y en su configuración política, son asimiladas. Estas estrategias buscan diluir las diferencias y generar analogías de manera rápida.

Es decir, del mismo modo en que quienes disienten con el gobierno son etiquetados de comunistas, hoy los guerrilleros pueden ser identificados con las feministas, los ecologistas o las organizaciones sociales. En última instancia, lo que se está haciendo es recurrir al pasado para recuperar una interpretación de la conflictividad social y política en términos de guerra. Y eso es lo que habilita niveles de excepcionalidad jurídica, formas represivas que muchas veces están reñidas con lo que dice la Constitución y la legalidad.

“Quienes disienten con el gobierno son etiquetados de comunistas, hoy los guerrilleros pueden ser identificados con las feministas, los ecologistas o las organizaciones sociales. Lo que se está haciendo es recurrir al pasado para recuperar una interpretación de la conflictividad social y política en términos de guerra.”

En el libro ustedes plantean una transición del negacionismo al afirmacionismo: ¿Cómo definen este cambio y qué implicancia tiene un discurso sobre el pasado reciente?

RGT: Nosotros retomamos una caracterización propuesta por los historiadores Daniel Lvovich y Boris Grinchpun en un trabajo donde analizan el negacionismo en el ámbito local. No se refieren a la categoría de “negacionismo” tal como fue construida para otra experiencia histórica, la del Holocausto o la Shoá, donde surgieron historiadores, primero en Francia y luego en otros países, que directamente negaban la existencia del exterminio de los judíos a manos de los nazis.

Estos historiadores argentinos reflexionaron sobre cómo podría aplicarse esta categoría en nuestro contexto. A lo largo de su análisis, construyen una caracterización y un recorrido por distintas posturas, concluyendo que, más que un negacionismo en sentido estricto, como el de la Shoá, en Argentina se observan procesos de relativización y banalización de la represión. En última instancia, lo más peligroso — y hacia lo que pareceríamos estar avanzando — es un afirmacionismo de la represión política y del terrorismo de Estado.

¿Cuáles son los efectos de sentido que producen estas narrativas? En el escenario argentino, no encontramos ninguna voz de mediana o gran relevancia que afirme: “No existió la represión, las Fuerzas Armadas no reprimieron, no hubo desaparecidos”. En cambio, lo que identificamos son mecanismos y distintos tipos de argumentos que buscan relativizar, banalizar y trasladar la responsabilidad a las víctimas. Sin embargo, el afirmacionismo no solo genera efectos de negación, sino que también implica una reivindicación de la represión política y del terrorismo de Estado.

HC: Quiero sumar dos aspectos. Por un lado, si centramos la discusión en la categoría de negacionismo, nos encontramos con una primera limitación. El negacionismo, tal como lo entendemos, tiene una validez política más que analítica para abordar estos discursos. ¿Por qué? Porque ningún discurso niega de manera absoluta; lo que hacen es transformar. Toman una parte sí y otra no.

Por otro lado, lo que observamos en un público más amplio que el de la familia militar es un respaldo creciente a la represión. En el libro señalamos — y lo reitero sin pretender originalidad — que el negacionismo, al negar y afirmar “Eso no sucedió”, de algún modo reconoce que lo que se discute es un delito o un crimen. Sin embargo, si en lugar de negar se dice: “Sí sucedió, y estamos orgullosos de que haya sucedido porque así vencimos a estos muchachos”, se está dando un paso más allá. No solo se reconoce el hecho, sino que se lo reivindica.

No se trata de negar el horror, sino de justificarlo. Pienso, por ejemplo, en lo que dijo Nicolás Márquez: “Fue un plan sistemático, pero se asesinaron guerrilleros, no personas”. Al aceptar ese nivel de horror y lanzar afirmaciones de ese tipo, en realidad, lo que se está planteando es una forma de disciplinamiento en el presente, dirigida a quienes hoy no responden a las exigencias políticas de la extrema derecha.

En la actualidad, ¿Qué nivel de recepción tienen los discursos negacionistas en la sociedad argentina? ¿Cómo ha evolucionado la expansión de este discurso a través del Estado y los medios oficiales, tanto en Argentina como en Estados Unidos, con la llegada de Trump al poder?

HC: Nosotros trabajamos en dos niveles. Por un lado, el contenido de los discursos, en el cual observamos una cierta continuidad. Lo que hoy aparece como novedoso, en realidad, son reformulaciones de discursos que en su momento legitimaron a la dictadura o fueron construidos durante la misma. Por otro lado, a partir del crecimiento de las derechas contemporáneas, estos discursos han dejado de ser marginales para interpelar a un público más amplio.

A su vez, esto es algo que desarrollamos en el libro y que vale la pena reiterar: la expansión de estos discursos, de algún modo, atenta contra la militancia exclusiva en torno al relativismo de los años setenta ¿Qué significa esto? Que si en la década del 80, del 90 o en los primeros años del 2000, el ecosistema de Memoria Completa era mucho más concentrado y compuesto por personas ideológicamente definidas respecto al pasado — muchas de ellas vinculadas con los perpetradores del terrorismo de Estado— , hoy en día el discurso sobre los años setenta adquiere mayor fuerza porque puede compatibilizarse con otras ideas que las nuevas derechas sostienen, no solo sobre esa época, sino también sobre otros períodos históricos. En este sentido, no solo se reinterpreta el pasado reciente, sino que también se resignifican otros hechos históricos, como la conquista de América, promoviendo la idea de “agradecerle a España” por la multiculturalidad, el catolicismo, etcétera.

Además, una de nuestras hipótesis es que la fuerza que estos discursos tienen en el presente radica en su capacidad de articularse tanto con narrativas sobre el pasado como con la construcción de nuevos enemigos en el presente.

RGT: Coincido en parte con lo que señala Hernán: el relativismo o negacionismo — si queremos utilizar el término más conocido — sobre la represión se diluye dentro de la batalla cultural que las nuevas derechas mencionan constantemente. Se disuelve en un entramado más amplio de disputas que ocurren en simultáneo. Se trata de una estrategia diseñada para captar adherentes que no necesariamente tienen un compromiso ideológico o familiar con los perpetradores. En este sentido, pasó a convertirse en una herramienta para disputar el espacio político con el kirchnerismo.

Por ejemplo, cuando Mauricio Macri habla del “curro de los derechos humanos”, está incorporando estos discursos en la arena política. En gran medida, sobre todo a partir de la grieta, la manera en que el pasado fue abordado desde una perspectiva setentista — particularmente por las administraciones kirchneristas, que convirtieron la política de Memoria, Verdad y Justicia en una política de Estado — terminó siendo absorbida dentro de la lógica de la política partidaria.

Este proceso no solo ordena sentidos en relación con el pasado, sino, fundamentalmente, en relación con el presente. Así, las fuerzas antikirchneristas, por el solo hecho de serlo, construyeron un relato distinto al que promovía el kirchnerismo. En este punto, es importante señalar que no todas las miradas críticas sobre los años setenta forman parte del entramado de la Memoria Completa, ya que, de lo contrario, caeríamos en la idea de un principio único que no permite matices ni debates. Pero sin ninguna duda, parte de la grieta que asoma a fines de la primera década del siglo XXI tiene que ver con la potencia que alcanzan los discursos referidos al pasado.

¿De que manera los ideólogos de la Memoria Completa redefinen términos jurídicos como terrorismo de Estado, guerra no internacional, terrorismo y subversión? ¿C uáles son los objetivos que persiguen estas reinterpretaciones?

HC: Existen dimensiones memoriales que no solo responden a una voluntad de intervención política en el presente, sino también a una intención de incidencia en el ámbito jurídico. Ninguna de las categorías utilizadas en el discurso sobre la memoria es inocente ni está desvinculada de objetivos concretos en el terreno de la justicia.

Cuando el entramado de la Memoria Completa recurre a conceptos como “guerra de baja intensidad” o “conflicto armado no internacional” — tal como lo sostienen figuras como Victoria Villarruel y Larrabure — , su objetivo es encuadrar los acontecimientos de los años setenta dentro del derecho internacional humanitario. Esto se debe a que, con la modificación introducida en el Estatuto de Roma a fines de los años noventa, se amplió la posibilidad de que los crímenes de lesa humanidad pudieran ser cometidos no solo por los Estados, sino también por actores no estatales.

Sin embargo, un análisis del ordenamiento jurídico muestra que los actores no estatales contemplados en el Estatuto de Roma deben cumplir ciertos requisitos que las organizaciones armadas argentinas no cumplieron. Por ejemplo, deben haber controlado parte del territorio — algo que nunca ocurrió en Argentina — o haber desarrollado una política del terror similar a la del Estado contra la sociedad civil. Este tipo de configuraciones sí se observaron en organizaciones armadas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero no en el contexto argentino.

Las organizaciones armadas en Argentina no cumplen con las características del terrorismo, y por eso, descartamos esa categoría. Creemos que, en muchos casos, el término “terrorismo” se usa más como una herramienta de estigmatización que como un concepto analítico. Además, el terrorismo implica el uso indiscriminado de la violencia, mientras que en el caso de las organizaciones armadas argentinas, la violencia fue selectiva. Esto no significa que la violencia selectiva no sea un crimen, sino que tiene un contexto y características diferentes al terrorismo, como el que se vivió, por ejemplo, en el Frente de Liberación Nacional de Argelia, que utilizaba bombas en restaurantes con el objetivo de atacar a cualquier colono francés.

Finalmente, es crucial que entendamos que esta controversia histórica no debe verse como algo aislado; por sí sola, no estructura el debate. Lo que realmente busca es tener un impacto político y jurídico en el presente.

RGT: El proyecto memorial de este ecosistema de voces contrainsurgentes también funciona como un proyecto de impunidad en el presente. Esto se destaca claramente en el último capítulo del libro, donde se discute si la violencia de las organizaciones armadas podría ser considerada un crimen de lesa humanidad. La respuesta es un rotundo “no”. No existe ningún fundamento en el derecho humanitario internacional que respalde esa tesis. Se puede debatir si fue o no un crimen, si se trató o no de un ajusticiamiento, pero eso es otro debate. Lo cierto es que no existe ningún marco legal que permita juzgar esos actos como crímenes de lesa humanidad en el presente. Además, al agregar el análisis histórico, que es lo que hacemos en el libro, queda más claro el contexto en el que se ejerció la violencia: por un lado, la violencia represiva del Estado dictatorial, y por otro, la violencia de las organizaciones armadas. En este sentido, la asimetría entre ambas violencias se hace evidente.

HC: Lo que hace el entramado de Memoria Completa es igualar a todas las víctimas, pero lo que nosotros proponemos es analizar las violencias que generan esas víctimas. Es cierto que todas las víctimas son valiosas y todo sufrimiento es terrible, pero no todas las violencias que dan lugar a esas víctimas son comparables. El objetivo, entonces, es partir de la igualdad de las víctimas para llegar a una igualdad de las violencias y reconstruir la dicotomía de una guerra: dos bandos enfrentados, dos violencias abstractas. Esto implica regresar a viejos esquemas interpretativos sobre la violencia del pasado.

¿Cuáles son las principales diferencias entre los enfoques del negacionismo de Milei y Villarruel? ¿Cómo varían sus postulados sobre el pasado reciente de Argentina y su interpretación de la historia?

HC: Este tema no lo discutimos con Rodrigo, así que quizás tengamos opiniones diferentes. Hablo más como ciudadano que como historiador. En el debate de Santiago del Estero, creo que Milei reprodujo las posturas de Victoria Villarruel, especialmente al referirse a la idea de una “guerra interna” y a hablar de “excesos”. Sin embargo, hay una diferencia clara: una cosa es la narrativa más refinada del CELTIV, y otra muy distinta es la postura de Victoria Villarruel. En 2022, Villarruel expresó ideas aún más extremas que las que Milei expresó en 2023.

Ahora bien, y esto es solo una hipótesis, creo que en la cabeza de Milei la cuestión de los 70 no es una parte central de su política ni de su agenda. Incluso cuando le han preguntado sobre la posibilidad de un indulto o amnistía, él ha dicho que no tiene que ver con lo que él propone. Para mí, el cortocircuito total que hay entre el presidente y la vicepresidenta muestra que Milei, en su momento de campaña, tomó el discurso de Villarruel, pero que no es algo que forme parte de su agenda actual de gobierno.

RGT: Aunque no lo hayamos charlado, tengo una mirada bastante parecida; me parece que una se explica por pragmatismo político y la otra por ideología. En ese debate presidencial de Santiago del Estero, creo que a Milei le acercaron una hoja que recuperaba bastante fielmente los argumentos del Documento Final de la dictadura y algunos de los postulados que Massera había esbozado durante el Juicio a las Juntas. Él, en su momento, lo dijo como parte de la campaña. Era una forma también de sostener la agenda de su compañera de fórmula. Sin embargo, cuando Milei asumió el gobierno, las cosas se vieron de otra manera, y la cuestión del pasado quedó, me parece, como algo secundario en su agenda.

Eso no significa que el gobierno no haya avanzado en algunos puntos fuertes en el desarme de las políticas públicas de memoria que venían siendo impulsadas desde 2003 en Argentina. Sin embargo, tampoco debemos pensar que todo esto se reduce al pragmatismo político. El desmantelamiento de equipos de relevamiento y análisis de documentación en el Ministerio de Defensa, los equipos archivísticos, los impedimentos impuestos por Patricia Bullrich para acceder a legajos de personas investigadas por presuntos delitos de lesa humanidad, y el desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos — que, en el último mes y medio, dio un salto enorme con el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti y los despidos encubiertos bajo la figura de retiro voluntario.

Fuente: Brújula informativa

Por Luciano Alderete