¿Por qué decidimos seguir bebiendo o fumando si sabemos, racionalmente, que “hace mal”? ¿Por qué es precisamente un signo de madurez poder elegir, en algunas instancias, en contra de nuestras aparentes conveniencias, ejerciendo justamente la razón propia, que no es necesariamente la razón general? Justin Smith lo plantea de este modo: porque la línea que separa lo racional de lo irracional es opaca; porque nadie sabe qué es conveniente para un ser humano. La tesis de este libro es que la irracionalidad puede ser dañina pero es inextirpable y los esfuerzos por erradicarla están condenados de antemano. Y si bien es cierto que toda época elevó un tipo de racionalidad para que sea “la de todos” desclasando a las demás, hubo una época en particular, la moderna, que se jactó de la entronización de (su) razón no solo respecto de lo que marginaba sino respecto de todos los tipos de razón posibles.

Trescientos años después, no estamos tan seguros de los frutos de estas lógicas. Nuestras sociedades post-ilustradas se vuelven a sujetar con antiguas cuerdas morales. Internet parece estar favoreciendo “explosiones de irracionalismo” (terraplanistas y antivacunas, así como votantes de Donald Trump, entre múltiples ejemplos que ofrece Smith). Sospechamos que lo que ocurre hoy abreva en fuentes arcaicas, ¿pero estamos en condiciones de conjeturar dónde se encuentran esas fuentes? Irracionalidad es un pasaje por todos los intentos, occidentales al menos, de cernir esa zona oscura que cada razón de época intentó contener, porque quien habla sobre lo irracional prefigura también, en negativo, un juicio sobre los tipos de razón.

A lo largo de la lectura, este ensayo nos recuerda las meditaciones sobre la niñez y la adultez consideradas tanto en el nivel de los individuos como en el de las culturas. Así como todavía hoy decimos, de quien llega a la adultez, que alcanza “la edad de la razón”, Kant celebraba en los inicios de lo moderno, en un texto titulado ¿Qué es la Ilustración?, que la humanidad por fin hubiera llegado a la “mayoría de edad”, es decir, que se valiera del entendimiento para ordenar la vida común, lo cual redundaría en beneficio de todos. Pero, ¿para qué usamos nuestra supuesta mayoría de edad racional? Para realizar purgas en nombre de ideales de justicia personalizados o para ejercer la violencia en internet obviando lo que nos incomoda, o bien para perpetuar el reino de lo “siempre igual” bajo amenazas difusas y el miedo a perderlo todo. La lección de la adultez parecía ser otra: vivir es realizar acciones que nos perpetúen, contradigan o no el dictum de la época. Es lo que hacen los genios en la ciencia, en la lógica y en el arte pero también en esa otra lógica de la vida natural, donde la llamada evolución es una lucha por no perecer. Estos campos, junto con el espacio de lo onírico, el de las llamadas pseudociencias o el del humor, son el abanico que Smith explora poniéndolos siempre en diálogo. Además de ensayista es un buen conocedor de la filosofía y la historia de la ciencia, áreas en las que enseña.

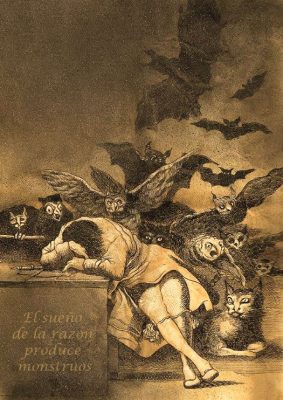

Francisco de Goya y Lucientes, El sueño de la razón produce monstruos, 1799, aguafuerte y aguartinta, 215 x 150 mm, British Museum

Ahora bien, el problema que nos abre Smith, ¿es un problema personal en la vida de cada individuo o general de la cultura? Ambos a la vez. Smith lee muy bien las condiciones de época: la arremetida de la sociedad de la vigilancia no es contra una oscuridad que ahora sería visibilizada, “transparentada” por tecnologías que todo lo miran, todo lo delatan y todo lo pueden. El mayor éxito de las políticas de corrección es la culpa por el secreto y no por aquello a lo que el secreto refiere; una política del pensamiento que, si llegara hasta el final, sería una fábrica de castrados. Nuestra época produce un sutil y falaz desplazamiento: las antiguas nociones oscuras del deseo o el sexo entendidos como misterio y enredados en lo psíquico nocturno son sustituidas por prácticas que permiten un acoplamiento garantizado mientras estamos transidos por el terror de “no decir la verdad”, que es ligeramente distinto del miedo a “hacer las cosas mal”. Vivimos una era de neofiscalización pero en un nivel no estatal, coercitivo, peligroso y sumamente irracional.

Por eso Smith nos invita a otro movimiento. ¿Qué ocurriría si, en vez de pensar en racionalidad o irracionalidad, pensáramos en conductas verdaderas? ¿O no pasa que una persona, a cierta altura de su vida, “se encuentra con un dilema objetivo para el cual no hay una sola solución correcta, sino apenas una elección radicalmente libre entre dos nociones incomparables de lo bueno”. ¿Y qué solución nos ofrece nuestra época? La terapia, señala Smith, en manos de profesionales o amigos con buenas intenciones. Pero esto “rara vez contempla verdaderos dilemas existenciales en los que el agente entienda desde el principio que su elección, cualquiera sea ésta, no estará dictada por la razón”. Un verdadero laberinto cuya única salida es por arriba. La verdad puede ser objetiva y general, pero tiene una vertiente personal: nadie sabe, finalmente, qué es bueno para mí, por ende qué es, para mí, más verdadero. Podemos acertar o no y en eso se juega la incertidumbre, pero lo que Irracionalidad deja claro es que muchas veces elaboramos argumentos racionales a posteriori, para justificar conductas, y convertimos muchas veces las decisiones en correctas. Si no podemos hacer algo con lo que habíamos soñado, decimos, llanamente, que en el fondo nunca había sido una opción posible. Es la vieja fábula de la zorra y las uvas, más potente para entender lo humano que un relato racional de los medios y los fines.

Así volvemos entonces a la pregunta primera. ¿Por qué decidimos seguir comiendo pan con manteca si, racionalmente, “hace mal”? Cuando la idea de madurez se cruza con la idea de utilidad, cuando de lo que se trata es de saber qué es más “útil” o mejor para nosotros, nos damos cuenta de que nadie puede saberlo. Tampoco podemos dominar el temor irracional a la pérdida –de los afectos, del trabajo, del arraigo– ni la sospecha de que, aun sabiendo que actuamos en función del miedo, solo dejamos en evidencia dos cosas: que quizás hayamos podido conseguir poco con conductas comedidas y que esto no nos colma, pero que entonces también podemos ir y perderlo. Por eso se impone lo más irracional de todo, la lucha contra la muerte, perdida de antemano. Nuestro tiempo, mi tiempo, no se termina, puede cambiar. Yo no me termino. ¿Querríamos terminar? ¿Retirarnos? ¿Salir del escenario? No todavía, incluso si detectamos, como dice el filósofo alemán Peter Sloterdjik, que quizás seamos ya “aquellos acerca de los cuales nuestros padres nos previnieron siempre”. Es la antigua y eterna historia humana ante la cual la única lección parece ser la de Ulises el “polimetis”, el astuto. “La racionalidad de Ulises estriba en el desarrollo de un medio efectivo para manejar su irracionalidad. ¡Muy bien por él!”.