Hay libros que uno no sabe con qué mano agarrar, con qué ojos mirar ni con qué ideas procesar, quizás por ser víctimas de un defecto de imaginación. Mi espíritu como lector y como escritor es realista casi hasta la caricatura, y termino de leer los Cuentos Completos de Leonora Carrington con la sensación de haber pasado por la pesadilla de otra persona, quizás la única persona de la que tengo noticias que pudo llevar a palabras impresas la sensación de estar soñando, a despecho de ese vasto y antiguo género que es el relato de los sueños.

Hay una controversia sobre si los cuentos de Carrington son surrealistas o una suerte de realismo mágico. La controversia nace de un par de evidencias gigantescas: en su tempranísima juventud, Leonora fue “golpeada” por la pintura de Max Ernst, huyó de su severa familia y se fue a vivir con él (que le doblaba la edad y un poco más) a París, en donde estuvo en contacto con los surrealistas, con Breton y Dalí. Cuando Ernst fue arrestado, Carrington sufrió una conmoción que les permitió a sus familiares internarla en un psiquiátrico del que terminó por huir hacia México, en donde su contacto con los surrealistas exiliados continuó (y en donde vivió desde la década del cuarenta hasta su muerte en 2011). Su pintura está atravesada por un onirismo que es una marca distintiva del movimiento. De todos modos, el surrealismo parece un movimiento destinado al desmarque, a que sus miembros huyan de él. En Córdoba tuvimos un tenaz fugitivo del surrealismo, Juan Larrea. Carrington dijo que los surrealistas, claro, le habían interesado, pero una feminista rebelde supo reprochar (aprovechando su casi nula interlocución con la prensa) el machismo del movimiento (un personaje le dice a la narradora de “El hombre neutral”: “Yo le aconsejaría que se limitara a sus encantadoras tonterías femeninas y se olvidara de todo lo que pertenece a un orden superior”).

La filiación con el realismo mágico de estos cuentos, en cambio, y la diferencia con el programa surrealista, podría ubicarse en que en ellos los personajes se enfrentan al misterio de lo maravilloso (una hiena que habla y que reemplaza a una debutante en su fiesta de presentación en sociedad, un niño despedazado cuyos miembros deben ser cosidos para ir en busca de su propio corazón) como si efectivamente eso que leemos y es imposible en nuestro mundo estuviera sucediendo. De ahí la angustia que provoca su mirada, de ahí que haya momentos en que, como frente a un espectáculo terrible, estos cuentos nos obligan a cerrar los ojos: por más extraño que sea lo que nos cuenta “la víbora que salió del pozo” (la metáfora es de Carrington) somos forzados a vivirlo.

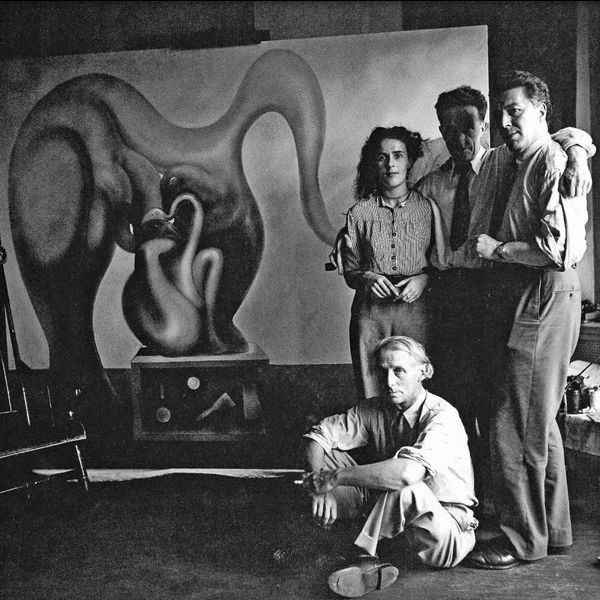

Leonora Carrington, Max Ernst, Marcel Duchamp y André Breton, Nueva York, 1942.

No parecería una recomendación. ¿Por qué sumergirnos en una pesadilla? Voy a dejar que hable Leonora Carrington, o mejor (peor) aún, sus personajes. Escuchen, por ejemplo, a un hombre quejarse del padecimiento que significó el embarazo de su mujer:

“Hace veinte años cometí la indiscreción de tomar a una mujer. Incluso me casé con ella. Era una pesada, una criatura zafia, penosamente desprovista de delicadeza. Para colmo, quedó embarazada a los seis años de casados. La enormidad de su cuerpo durante esos nueve meses me enfermaba. Después del nacimiento de su hija tuve que guardar cama por varias semanas, mi querido Thibaut. Sufrí muchísimo, imaginándome preñado yo también. Sólo gracias a los masajes que me daba un chino, Wang To, pude volver a ponerme en pie”.

En “Conejos blancos”, una mujer le pide a la narradora un poco de carne echada a perder “que no necesite”:

—¿Algo de qué?— grité, por si no la había escuchado bien.

—Algo de carne en mal estado, podrida.

—No por el momento.

Así de divertida es, cada dos renglones, la prosa alucinada de Carrington. Pero también es literalmente siniestra. En “La espera”, una rubia que lleva dos perros tan rubios como ella le pregunta a la narradora del caso si no le quedan lágrimas. La narradora responde que no: aunque ha probado “pellizcarse los pechos y pensar en la muerte”, no sirvió de nada. Ahora espera a su amado Fernando con la convicción de que “no puedes amar a nadie hasta que le sacas sangre y mojas los dedos en ella y la disfrutas”. No es solo en este pasaje en que Carrington parece una bruja, y en esos pasajes nunca deja de imponernos la congoja que es propia de los misterios, de lo que no entendemos.

El regreso de Boadicea, Leonora Carrington, 1964. Museo de Arte Moderno, Ciudad de México.

Hay algunas obsesiones recurrentes: la infancia reprimida pero en total y activa rebeldía, el dandismo feérico de esos personajes que usan ropa hermosa y siempre sucia, padres autoritarios, hombres de religión amigos de las ventajas, muertos que hablan, humanos que parecen animales, animales que se comportan como humanos, cosas que parecen otras, como en los sueños, como en los dibujos animados. La imaginería visual de los cuentos de Carrington me condujo a toda mi historia como lector de imágenes, pero fundamentalmente a dos momentos, uno claramente más prestigioso que el otro: por un lado a ese mundo de incomprensible yuxtaposición entre humanos y animales en que transcurre la vida oprobiosa de la estrella televisiva con cabeza de caballo, Bojack Horseman; por otro, al ciclo Caloi en su tinta, en el que el humorista gráfico argentino presentaba cortos de un impacto inesperado en las pantallas de la Televisión Pública. Uno puede moverse por los cuentos de Carrington maravillado por esa sensación de esplendor visual, extrañeza y familiaridad que comparten con Bojack y con esos cortos checos y rusos hechos en stop motion, siempre bajo amenaza de una libertad absoluta (que Carrington defendió a lo largo de su casi centenaria vida) para imaginar.

Se dice también en “La espera”: “El adorable y vivo pasado. Hay que regodearnos, simplemente regodearnos en él. ¿Cómo puede alguien ser una persona respetable si se deshace de sus fantasmas a fuerza de sentido común?”. Por una casualidad extrañamente reconfortante me toca leer esto cuentos de Carrington cuando acaba de morir una gran amiga, Mariela Laudecina, poeta cordobesa que publicara Los caprichos de Leonora en una suerte de giro barroco sobre el vínculo entre las imágenes y las palabras en la obra de la artista inglesa: los poemas de Los caprichos, que tengo ahora sobre la mesa, reconstruyen el mundo visual de Carrington tal como algunos de sus cuadros dialogan con las palabras de estos cuentos extraordinarios. El azar al que Carrington se entregó de forma consciente y deliberada y también de formas menos teorizadas (tener que huir en un barco para no terminar internada en un nuevo pabellón psiquiátrico no parece un elegante coqueteo surrealista con lo inesperado) hace una carambola que deja flotando la memoria muy presente de un fantasma querido.

Nos vemos en la próxima.